數(shù)字化增強電網(wǎng)氣候彈性安全韌性調(diào)節(jié)柔性(下稱“電網(wǎng)三性”)事關電網(wǎng)核心能力建設。國網(wǎng)能源院數(shù)字所和電網(wǎng)所團隊認為:數(shù)字化不僅是電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的賦能要素,其本身也應成為新型電網(wǎng)的內(nèi)在屬性要素,加快數(shù)字化轉型增強電網(wǎng)三性,要建立新的升維視野,重新認識并解構新型電力系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)各個要素的相互依存關系,并將數(shù)字化充分融入其中形成物理網(wǎng)絡、數(shù)字網(wǎng)絡、治理網(wǎng)絡的疊加狀態(tài),探索一條全新的電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展道路。

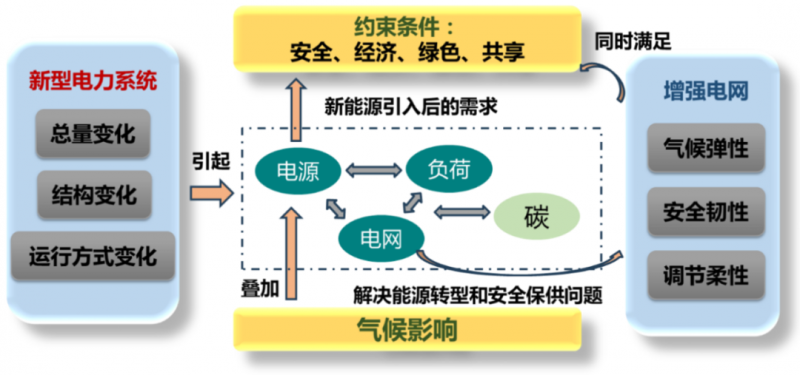

電網(wǎng)三性是電力系統(tǒng)安全的“一體三面”,其核心在于建立電網(wǎng)安全的系統(tǒng)觀和全局觀,摒棄單一化、被動式、任務型等碎片解決方式,注意各類市場主體、部門已經(jīng)開展的大量創(chuàng)新實踐,難點在于如何激發(fā)動力與合力,避免各個風險應對舉措間出現(xiàn)“顧此失彼”“合成失敗”“分解失真”等謬誤反應。

圖1 數(shù)字化轉型增強電網(wǎng)三性的認知框架圖

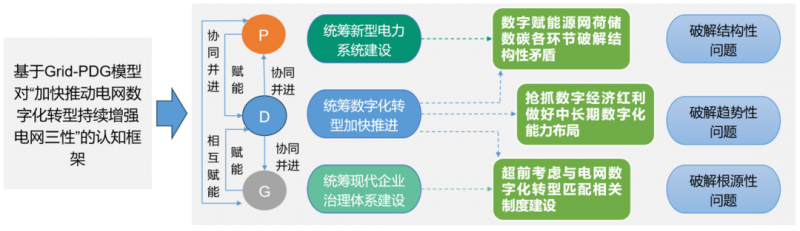

數(shù)字化轉型增強電網(wǎng)三性,目的在于通過電力、數(shù)力與治力的同向發(fā)力應對三性帶來的趨勢性問題、結構性問題和根源性問題。 研究團隊提出“三性驅動下的電力-數(shù)力-治力協(xié)同互動模型”(Grid-PDG,the Grid model of Power services、Digital capabilities & Governance capacity,簡稱“電網(wǎng)三力模型”),從數(shù)字賦能各個環(huán)節(jié)破解結構性矛盾、搶抓數(shù)字經(jīng)濟紅利做好數(shù)字化能力布局、超前考慮與數(shù)字化轉型相匹配的制度建設三個方面著手,共同推動電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展。

圖2 數(shù)字化轉型增強電網(wǎng)三性的三力思維模型圖

從三個方面促進數(shù)字化與電網(wǎng)融合發(fā)展,一是 聚焦關鍵節(jié)點提供關鍵信息,支撐電能與其他各種能源、電網(wǎng)與其他系統(tǒng)的互聯(lián)互通、互濟共享;二是 針對關鍵環(huán)節(jié)聚合內(nèi)外資源,實現(xiàn)資源優(yōu)化配置和業(yè)務的高效協(xié)同互動;三是 以面向關鍵問題建立優(yōu)化策略,激發(fā)電網(wǎng)發(fā)展新模式新業(yè)態(tài)的涌現(xiàn)。面向源網(wǎng)荷儲碳數(shù)六大要素提出六個的數(shù)字賦能路徑。

“源”側, 加快建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)共治共享的能源電力供需協(xié)同模式;

“網(wǎng)”側, 加快建立更為經(jīng)濟精準的資源配置方式與電力調(diào)控模式;

“荷”側, 探索建立采傳存用按需提供全局優(yōu)化的多元用戶互動模式;

“儲”側, 重視建立囊括新型儲能市場和控制優(yōu)化的平臺協(xié)調(diào)發(fā)展模式;

“數(shù)”側, 探索建立電網(wǎng)引領“電數(shù)”耦合的數(shù)據(jù)流通與價值釋放模式;

“碳”側, 加快建立提升電力系統(tǒng)整體安全綠色水平的大數(shù)據(jù)服務模式。

圖3 數(shù)字化轉型增強電網(wǎng)三性的六大要素路徑圖 推動電網(wǎng)數(shù)字化轉型持續(xù)增強電網(wǎng)三性,尤其要重視未來電網(wǎng)發(fā)展的功能形態(tài)變化,增強數(shù)字化對資源要素配置與業(yè)務模式優(yōu)化能力,以及注重源、網(wǎng)、荷、儲、數(shù)、碳多種因素的相互影響。

“直接增強”、“間接增強”、“融合增強”同時發(fā)力,做好投資決策引導、科技布局規(guī)劃、資源合理配置應用,推動電網(wǎng)數(shù)字化能力建設:一是 在電力系統(tǒng)未來工作部署中將“增強電網(wǎng)三性”作為重要的參照目標,設計具有可操作性的客觀指標體系,并結合地域特點、氣候特點、電力系統(tǒng)特點及時優(yōu)化調(diào)整電網(wǎng)數(shù)字化轉型的時序重點;

二是 加強前沿數(shù)字技術、數(shù)字運作模式、數(shù)字變革理念的企業(yè)級統(tǒng)籌應用,做好新舊技術冷熱備用、替換迭代成本等方面的評估與規(guī)劃;

三是 加快電網(wǎng)數(shù)字化平臺資源鏈接水平,增強能源全行業(yè)保供能力,對相關產(chǎn)業(yè)進行實踐指導。

作者介紹 ?

傅成程,國網(wǎng)能源院能源數(shù)字經(jīng)濟研究所中級研究員,主要從事能源電力數(shù)字經(jīng)濟等研究工作。

劉鍵燁,國網(wǎng)能源院能源數(shù)字經(jīng)濟研究所中級研究員,主要從事能源數(shù)字經(jīng)濟投資評估及優(yōu)化等研究工作。

張幸,國網(wǎng)能源院電網(wǎng)發(fā)展綜合研究所中級研究員,主要從事新型電力系統(tǒng)安全與綜合評價等研究工作。

王智敏,國網(wǎng)能源院能源數(shù)字經(jīng)濟研究所室主任,主要從事數(shù)據(jù)管理、大數(shù)據(jù)應用、電網(wǎng)規(guī)劃、能源電力發(fā)展規(guī)劃、能源管理系統(tǒng)、電力市場、新能源等研究工作。

指導專家 ?

孫藝新,國網(wǎng)能源院能源數(shù)字經(jīng)濟研究所副所長,主要從事能源數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新與企業(yè)數(shù)字化轉型研究、能源大數(shù)據(jù)分析及相關研究咨詢、能源區(qū)塊鏈、能源人工智能技術與應用等研究工作。

張鈞,國網(wǎng)能源院電網(wǎng)發(fā)展綜合研究所主任工程師,主要從事電網(wǎng)發(fā)展、電網(wǎng)安全防控等研究工作。